「多極化する世界」における「勢力圏」の顕在化と「従属国」の概念:アメリカと日本

大陸系地政学理論と「勢力圏」の概念:ロシア・ウクライナ戦争

ロシアのウクライナ侵攻は、民族自決に基づく主権平等を原則にしながら、大国を含む軍事同盟のネットワークで安全保障を図るNATO(北大西洋条約機構)が、その拡張の過程で、ロシアの勢力圏(Sphere of Interest)と衝突した結果、発生した出来事であったと考えることができる。

NATOは冷戦終焉後に劇的な拡大を示した。しかしそれでも、ソ連への併合は無効だったと主張するバルト三国だけを例外として、いまだ旧ソ連地域には拡張していない。1990年代を通じて欧州安全保障をめぐる議論の最重要課題であったNATO東方拡大が、遂に1999年に始まったとき、正当化理由として論じられていたのは、ワルシャワ条約機構の崩壊によって「力の空白」に置かれた東欧諸国を、そのまま不安定な状態に置いておくことは、欧州を不安定化させる要因になるので、非常に危険だ、というものだった。したがってNATO東方拡大が始まった後でも、旧ソ連圏へのNATOの拡大は、過激すぎる考えとして考慮されていなかった。そのため2008年にアメリカのジョージ・W・ブッシュ大統領が、唐突にウクライナとジョージアのNATO加盟を首脳会議で提案したとき、欧州諸国はその考えに猛然と反対したのである。

ロシアにとっては、旧ソ連地域は、自らの影響力が排他的に及ぶはずの「勢力圏」である。「勢力圏」とは、20世紀以降の国際法からは消去された考え方だが、19世紀の国際法学者などは真剣な議論の対象にしていたものだ。19世紀の「欧州公法」としての国際法では、法規範もまた現実の国際秩序を支えている勢力均衡(Balance of Power)の考え方を覆すものであってはならない、という考え方が強かったため、勢力均衡と抵触しない国際法の運営が語られた。「勢力圏」は、大国の影響力の範囲を見定めて、相互共存を図っていくために必要な考え方として認められていた。

ソ連崩壊後の旧ソ連圏諸国が、本当に弱体化したロシアの「勢力圏」にとどまっているのかどうかについては、疑問の余地もあった。結果として、モルドバ、ジョージア、ウクライナなどで、親露派と反露派(親欧派)の国内政治勢力の対立が恒常的に発生するようになった。21世紀に入って国力を回復させたロシアは、「近い外国」である旧ソ連圏の政治事情に強い関心を持ち、干渉政策をとるようになった。旧ソ連圏では、上記の諸国を中心に幾つもの紛争が生まれたが、基本的に全て、同じ構図の中で発生したものである。現在進行中のロシア・ウクライナ戦争は、最も劇的だが、その一例としての性格も色濃く持つ。

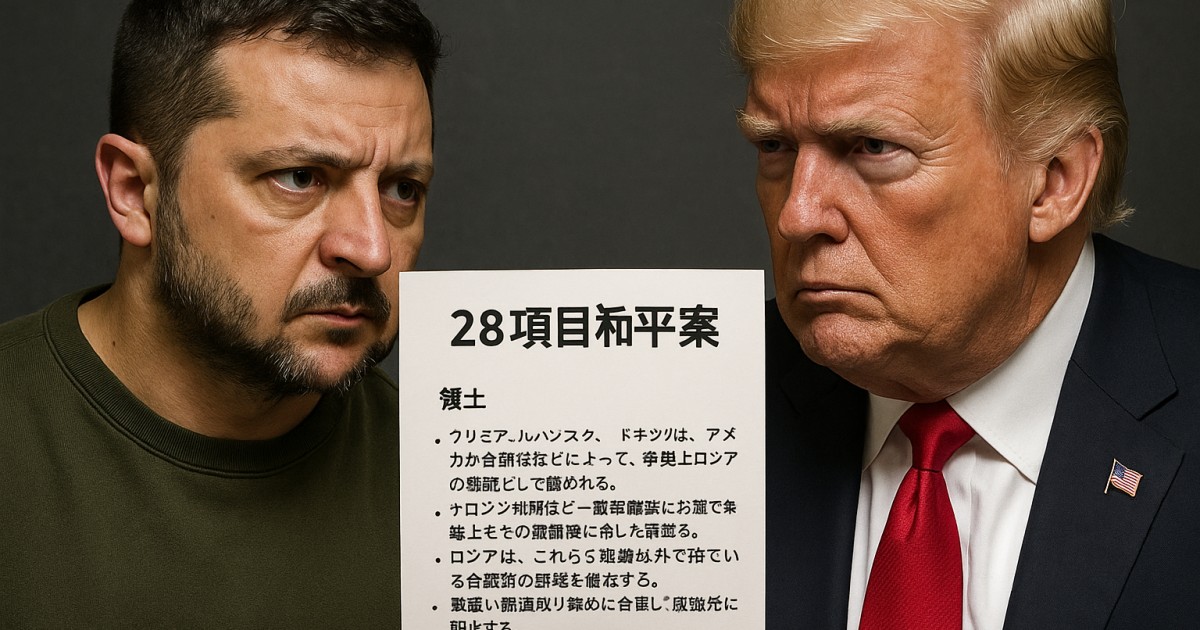

NATO構成諸国は、旧ソ連圏へのNATO拡大を手控えて、ロシアに配慮した。ただし、旧ソ連圏がロシアの「勢力圏」であることは、国際法規範にそった原則論としても、安全保障につなげる政策論としても、判断を曖昧なままにした。旧ソ連圏は、もしロシアの「勢力圏」でないとしたら、しかしまだNATOに制度的に加入していないわけなので、中間的な存在となる。「緩衝地帯(buffer zone)」である。これは純粋な「力の空白」というよりも、二つの勢力のどちらにも属さないまま、両者の力の均衡が維持されている状態だ。

しかし、「緩衝地帯」は、力の均衡が非常に微妙な形で行われるため、管理が難しい。特にウクライナのように四千万人規模の人口を持ち、各地方に独自の歴史伝統があるような国では、それが言える。ウクライナは、親露派と親欧派の間の勢力が拮抗しすぎて、何度かの抜本的な政策変更を伴う政権交代を繰り返した後、親露派が多数を占める地域に分離独立運動が起こって内戦となり、その後にロシアの全面侵攻が発生した。

現在、まだロシア・ウクライナ戦争の決着はついていないが、初期に顕著に見られた「ウクライナは勝たなければならない」主義の言説は、影をひそめてしまっている。ウクライナが全ての占領地を奪い返すまで戦争を終わらせてはいけない、という主張は、あまりに非現実的だとみなされているからだ。ということは、どのような形で戦争が終わるとしても、現実には何らかの形でウクライナ領土におけるロシアの「勢力圏」の確保が確定していくことは、ほぼ織り込み済になっているということである。

「多極化する世界」のカギになる「勢力圏」思想

私は7月末に『地政学理論で読む多極化する世界:トランプとBRICSの挑戦』という拙著を上梓したが、そのテーマは現代世界の「多極化」の様子を描き出すことであった。NATOが依拠する「英米系地政学理論」の見取り図では、大陸国家の膨張に対して、海洋国家連合が封じ込め政策を行う世界観が強調される。これに対して、「大陸系地政学」の見取り図では、世界を幾つかの圏域に分けて考えたうえで、それらの調整と共存の政策が追求される。いわば「勢力圏」の思想の反映が、「大陸系地政学理論」の世界観である。

上記の書では、トランプ大統領のアメリカ、ロシア、中国、インドを特筆したうえで、その他のBRICS諸国の動きなども分析した。特筆した四つの諸国は、「勢力圏」を持つような有力な大国群である。いずれも、ある種の地域覇権の地位を持っていると想定される大国群である。ただし、それぞれの「勢力圏」の範囲や特質は異なる。ロシアの「勢力圏」と同じようには、超大国・中国の場合であっても同様の「勢力圏」は存在していないし、インドの「勢力圏」の認定は非常に微妙であったりする。

アメリカの場合には、トランプ大統領が、19世紀の「偉大なアメリカ」の「大陸主義」の政策に回帰する態度を顕著に見せている。伝統的には異なる世界観に依拠していたため、その変化は劇的だ。

トランプ大統領の政策によって短期的に顕在化しているだけの面もあるが、もともと「大陸系地政学理論」の観点から見れば、超大国・アメリカもまた、明白な「勢力圏」を持っている。これは19世紀「モンロー・ドクトリン」の考え方に近似してくる現象である。これに呼応して、20世紀前半に、ドイツはヨーロッパのモンロー・ドクトリンとしての「生存圏(Lebensraum)」を追求し、日本はアジアのモンロー・ドクトリンとしての「大東亜共栄圏」を追求した。

21世紀に「勢力圏」思想の重要性が復活するとしても、その地理的範囲が、現代では異なってくることは、間違いない。地域覇権国と従属国との関係は、もともと条約で定められるようなものではないので、「勢力圏」の認定は、どこかの一線で白が黒になるようなものではない。ただ、トランプ大統領の高関税の威嚇に屈せざるを得なかった諸国や、そもそも安全保障で大きくアメリカに依存しているためアメリカの兵器の購入などをトランプ大統領の要請に応じて積み上げていかなければならない諸国などは、ほとんど「朝貢」関係に置かれていることを示した状態にあり、アメリカの「勢力圏」に属していると言える。