羅針盤を失った日本のウクライナ支援の行方

トランプ政権によるロシア・ウクライナ戦争の調停に関して、トランプ大統領がいら立ちを強めているとされる。最近になって、現在の調停案に合意が得られなければ、調停を断念するという発言が、トランプ大統領やルビオ国務長官から出てきている。

一年以上前の大統領選挙戦中に「一日で止める」とトランプ大統領が豪語したことが繰り返し引用されているが、実際には当選後に「停戦までに半年は欲しい」と軌道修正していた。その意味では、就任100日程度での調停の断念は、むしろ早い。関税問題などに忙殺される度合いが高まっている、ということもあるだろう。他方、これ以上の協議は意味がないと判断し、期限を区切って、当事者に判断を迫っているのだとも言える。

甚大な被害を出している大規模戦争であり、停戦にこぎつけるだけでも、簡単なことではないのは間違いない。それでも各当事者が、トランプ政権の調停努力に相当に真剣に対応している。就任後100日でここまで持ってくるのは、むしろアメリカの大統領でなければ不可能だっただろう。トランプ大統領の就任前と後で、様相は大きく変わっている。

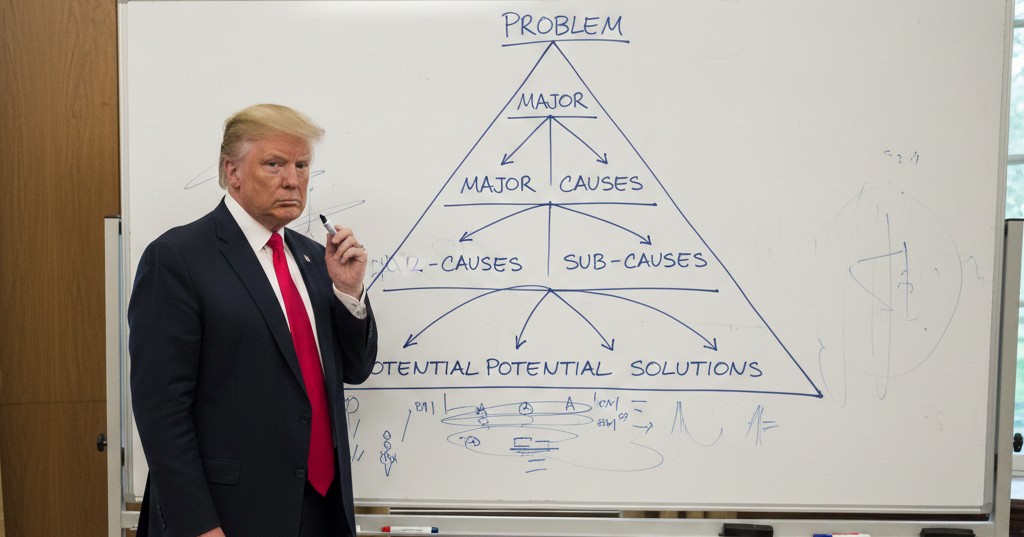

現在のトランプ大統領の調停スタイルには、独特のものがある。ロシアもウクライナも積極的に調停に応じる意図を持っていなかったため、アメリカがそれぞれの当事者と二者協議を繰り返す、という形で調停が進んできている。三者協議が想定される構図なのだが、実際に行われているのは、調停者であるアメリカが軸になった二つの二者間協議だ。これは「取引」好きのトランプ大統領の嗜好にも合致していたのだろうが、当事者間が接触することすら拒絶していたような事情があったことを考えると、今日の時点まで調停が進んだ一つの背景要因ではあっただろう。

そうであるがゆえに、トランプ政権が調停を放棄した後は、少なくとも状況が変わるまでは、まとまった調停活動は難しくなると思われる。状況が変われば、トランプ政権の再関与を含めて、新しい調停活動のサイクルが始まる可能性はある。しかしそれは一度、間をおいてからのことになるだろう。調停が困難な場合、断続的に停止したり再開したりすること自体は、珍しくはない。

ただ、大規模な戦争であるだけに、数カ月の間に、大きな被害が出るだけでなく、何らかの弾みで情勢が大きく変わる可能性もある。アメリカのウクライナに対する大規模支援の復活の可能性は低い。基本的には、調停不調後は、ウクライナの側がいっそう苦しくなっていく。

日本は、2022年以降、ウクライナに対して1.8兆円を超えるとされる規模の支援を行ってきている。日本の国策の柱の一つとして、ウクライナ支援を行ってきた。岸田前首相は、「今日のウクライナは明日の東アジア」というレトリックを繰り返していたが、その考え方の背景には、ウクライナを支援するように要請している同盟国アメリカの期待に応え、他のアメリカの同盟諸国と結束した行動をとることが、東アジアにおける危機の際にも役立つ前例になるはずだ、という考え方があったはずである。

トランプ大統領就任以降、この前提は、崩れている。一部識者の間では、日本はアメリカを見限って、欧州諸国とともにウクライナ軍事支援を強めるべきだ、という声もある。だが長期にわたる低成長の経済情勢でGDP比約260%という財政赤字を抱え込んでいる日本に、果たしてそのような余力があるかは疑問である。ウクライナと東アジアを類似関係で捉える見方は、同盟国アメリカがウクライナの最大支援国であるという前提があって初めて成立しえた。日本が破綻の危機に瀕しても、ただウクライナさえ支援していれば、それだけで自動的に東アジアの平和と安定が保たれることが保証される、と本気で考えることは難しい。

日本がロシア・ウクライナ戦争の停戦に果たせる役割は、ほとんどない。しかし成立したときに貢献を求められることは不可避である。同時に、停戦調停が破綻した後もなお大規模支援を継続し続けていくことの困難とリスクも大きい。緊張感を持って事態の推移を見つめていかなければならない。

すでに登録済みの方は こちら