ロシア政府が頻繁に用いるようになった「緩衝地帯」の概念と「停戦」の行方

最近になってロシア政府が「緩衝地帯(Buffer Zone)」という概念を多用し始めている。これはロシア政府が戦争を停止させる準備をしている兆候として注目すべき動きである。紛争解決の分野の調停の研究では、「均衡」を反映した「成熟」の機会の把握を重視する。2023年後半の均衡は喪失したが、新しい「均衡」が訪れるかが注目点である。

篠田英朗

2025.06.10

サポートメンバー限定

日本の現実離れした言論事情

トランプ大統領の就任以来、ロシア・ウクライナ戦争が「停戦」をめぐって議論されるようになった。就任後の5カ月で戦争をめぐる国際的な眼差しが大きく変わったことは、間違いない。すでに欧州の指導者たちも、「ウクライナは勝たなければならない」の発言を控えるようになった。今やもっぱら「ロシアは戦争を終わらせるつもりがない」という発言に終始している。

日本では相変わらず軍事評論家や国際政治学者の方々による「ウクライナは勝たなければならない」の言説が繰り返されている。この世論形勢運動に反した言説を述べることには、感情的な反発を集めるリスクが伴う閉塞した言論界の状況が続いている。だが客観的には、ウクライナ側が劣勢であり、長期戦を乗り切る体制を失い始めていることは、明らかである。

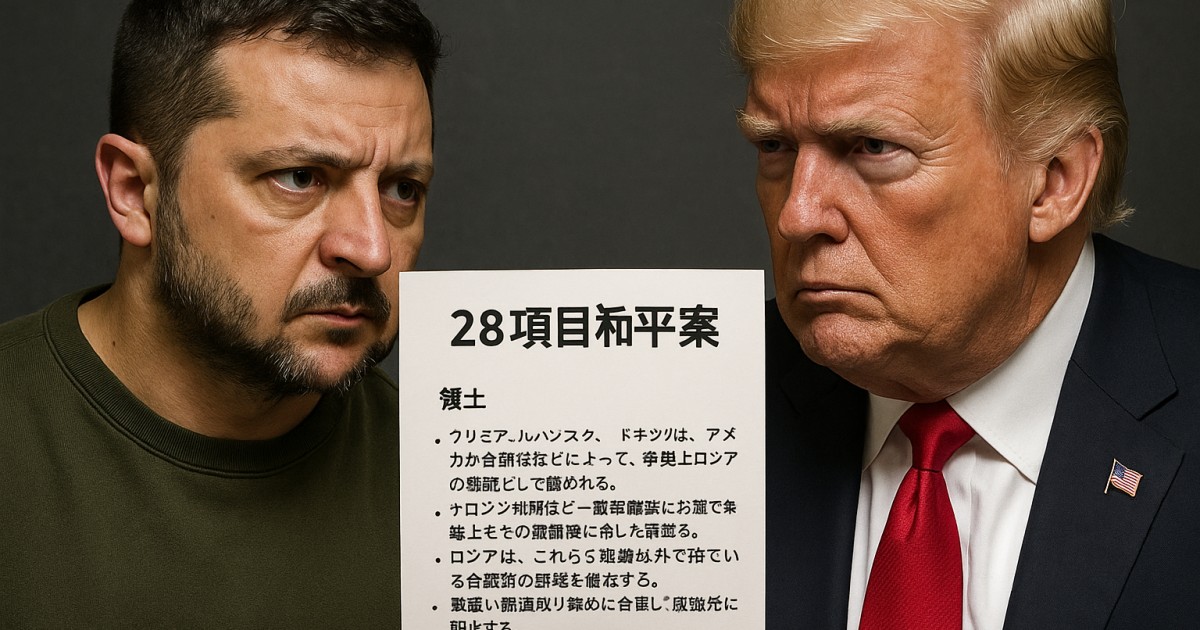

確かに、戦場で優位を維持して前進を続けているロシア軍側に、止まる動機づけが働いていない。それにもかかわらず、ロシアがトランプ大統領の調停意欲に謝意を示し続け、トルコ・イスタンブールでの停戦交渉を積極的に仕掛けてきていることは、注目に値する。