トランプ関税とモンロー・ドクトリンの伝統

トランプ関税をどう捉えるか

トランプ大統領が導入した広範な高率関税の政策が、大きな話題だ。根拠法として「国家緊急事態法」を用いているのは、巨額の貿易赤字が、国家の緊急事態だという認識からだ。関税収入によって、やはり空前の規模に達している財政赤字の改善も狙う。

この措置は、世界中の諸国の反発を引き出しているだけでなく、経済学者を中心とする識者層の厳しい批判を招いている。他方、少数派ではあるが、「大国の最適関税」の視点を強調して、アメリカの経済の停滞を招くわけではないと説明する方もいないわけではない。

私は経済学者ではないので、このトランプ関税がどのような経済的効果を持つのかを予測することは控えたい。そもそも関連主要諸国や関連主要企業の反応次第で、効果が変わってくる面もある。だがいずれにせよ、国際政治を見る際にも重要となる考え方の転換を、トランプ大統領が行おうとしている、ということだけは、確かなようである。

どこにリスクがあるか

「The Letter」でも繰り返し述べていることだが、大きなリスクは、「トランプは無能な気まぐれ、全ての政策が支離滅裂」と断定して、軽蔑だけを持って、トランプ大統領の政策を見てしまうことだろう。そこで「やがてトランプ大統領も自分が無能で政策が失敗したことに気づいて元に戻してくれるだろう」と期待することによって、現実から目をそらす態度が生まれがちだ。日本のように社会システムが大きな変動を経験しないまま、人事制度の運営も強固な慣習によって行われている社会では、「バカなことはするな」とだけ言っておけば、あとは自然調和的に社会の安定が保たれる、という平常化バイアスが強く働く。しかしもちろんそれはトランプ大統領には通用しない。

仮にトランプ大統領が間違っていたとしても、それに気づいて政策変更する可能性が、そんなに高いだろうか。万が一には、仮に政策が間違っていたとしても、その負の影響を日本の方がより大きく受けてしまう、といったことは、決して起こりえないのだろうか。

世界には、同じ価値観にそって合理性のある行動をとってくれるわけでもない人物が多々存在している。そのような人物が社会的影響力の強い地位に就くことも、当然ありうる。自分の生活を守るためには、批評しているだけではリスクが大きすぎる。対応策を考えなければいけない。

そのためには、仮に政策に妥当性がないと考える場合でも、その政策を裏付けている考え方に目を向けなければいけない。そうでなければ、日本としてどのような立ち位置をとるかの判断もできなくなってくる。

高関税政策はモンロー・ドクトリンと表裏一体

そもそもどのような考え方で、トランプ大統領の高関税政策は生まれてきているのか。目の前の政策課題としては、貿易赤字と財政赤字の改善、そして大型減税の準備、ということだろう。

ただ、この問題は、以外にも思想的に大きな背景を抱えている。思想的背景は、一度では論じられないと思う。今後、「The Letter」でも、何度か、関係したことにふれて書いていくかもしれない。そこで今回は、一番大きなところだけをまず言っておきたい。

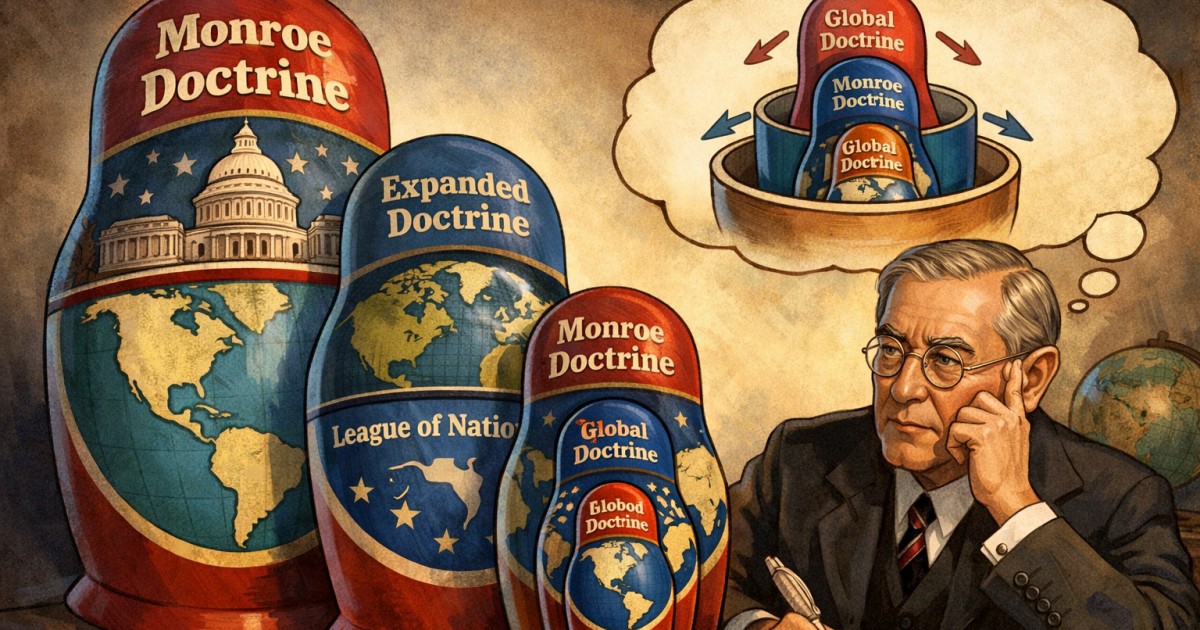

ポイントになるのは、高関税政策は、事実上、モンロー・ドクトリンの一部だ、ということだ。モンロー・ドクトリンについては、「The Letter」でも書いたし、その他の媒体でも書いてきている。私は、いわば新しいモンロー・ドクトリンが、トランプ大統領の政策を体系的に理解するカギであると考えている。https://gendai.media/articles/-/149359

相互錯綜関係回避原則、大陸主義、明白な運命論、などを、モンロー・ドクトリンのアメリカの外交政策の特徴としてあげるならば、高関税政策は、必ずしも言及しなくてもいい、と感じられるかもしれない。しかしいずれのモンロー・ドクトリンの特徴に対しても、高関税政策は、合致してくる。高関税政策は、ヨーロッパ諸国などの他の大国との経済関係の調整弁であり、大陸の自国領土あるいは影響圏とその他の地域を区分していく方法であり、自国中心主義的に貿易政策をとっていくための方法だ。

ハミルトン初代財務長官の報告書

ジョージ・ワシントン初代大統領の下で、合衆国初代財務長官を務めたのは、『フェデラリスト・ペーパーズ』における憲法論で有名なアレクサンダー・ハミルトンだ。巨大な足跡を建国期の合衆国に残した後、50歳を迎える前に夭逝した天才政治家である。合衆国憲法制定にあたっては強力な連邦政府の創設の必要性を主張したが、外交政策はモンロー・ドクトリンに連なる思想を強固に持っていた。「強さによる平和」の外交思想家であった。

財務長官としては、周囲の猛反対を押し切って連邦中央銀行を創設したことで有名だ。「独立宣言」起草者として有名なトマス・ジェファーソンや『フェデラリスト・ペーパーズ』の盟友ジェイムズ・マジソンらと対立した。ハミルトンがやはりこれらの後代の合衆国大統領の面々の反対を押し切って初代財務長官として導入した別の政策の一つが、高関税政策だ。この政策を議会に説明するために、ハミルトンが執筆した『製造業に関する報告書』は、優れた洞察に満ちた書として知られる。

ハミルトンンの経済思想は、上院議員ヘンリー・クレイとそのホイッグ党が提唱した「アメリカ・システム」に取り入れられ、国是となっていった。建国期のアメリカは、南部諸州が奴隷制を基盤にした大西洋貿易と深く結びついていたので、高関税政策には反対する傾向が強かった。南北戦争期の北部州中心の連邦政府を率いたエイブラハム・リンカーン大統領は、ハミルトン「報告書」とクレイの「アメリカ・システム」の考えを参照して、奴隷制度に反対の立場を裏付ける経済原則として昇華させ、新結成した共和党の原則とした。

マッキンリー関税

独立戦争後のアメリカは、飛躍的な経済成長を遂げ、世界有数の大国となった。その基盤である国内製造業を支えたのは、高関税政策であった。特に第25代大統領ウィリアム・マッキンリーは、「マッキンリー関税」と呼ばれる政策で知られるほど、高関税政策を強く推進した人物であった。トランプ大統領は、自らの関税政策を説明する際に、マッキンリー大統領にふれて賞賛したりしている。

「マッキンリー関税」は、まだオハイオ州選出の下院議員であったマッキンリー氏が、議会を通じて高関税政策を導入したときに生まれた表現だ。20%以上が当然だった合衆国の高関税の歴史においても、平均で50%の関税率にまで引き上げた1890年「マッキンリー関税」関連法案は、歴史的なものであった。南北戦争後の「復興」期をへて連邦議会に戻ってきた南部の民主党議員らが、マッキンリーの高関税政策と戦った。議会選挙で勝利した民主党議員たちが、「マッキンリー関税」を拒絶する新しい法案を導入したのは、1894年であった。これを受けて、あくまでも高関税政策を掲げて1896年の大統領選挙をマッキンリーは戦って、勝ち切った。

マッキンリーは1897年から暗殺される1901年まで大統領を務めたが、強力な高関税政策を推進するとともに、帝国主義化したとすら言われた西半球世界におけるアメリカの覇権主義的立場を確立するモンロー・ドクトリンの外交安全保障政策を進めた。ハワイを併合したり、米西戦争を戦ってフィリピンを保護国化したりしたのは、マッキンリー大統領である。

マッキンリー大統領の暗殺後、副大統領から大統領に昇格したのは、セオドア・ローズベルトである。日露戦争の調停に尽力してノーベル平和賞を受賞したことでも知られるが、マッキンリーを引き継いだ外交安全保障政策は「こん棒外交」としても知られる。

マッキンリーとT・ローズヴェルトの時代は、第一次世界大戦前の米国の共和党政権の黄金時代であったと言える。よく知られているように、高関税政策の時代は、所得税がない時代でもあった。アメリカの国力は、イギリスやドイツに匹敵するものとなり、世界有数の大国にのぼりつめた。

黄金時代の共和党大統領たちとMAGA

トランプ大統領が「MAGA:アメリカを再び偉大に」と言うとき、この共和党大統領の黄金期が念頭に置かれているものの一つであることは、間違いない。

トランプ大統領の関税政策をめぐっては、1930年代の大恐慌後の経験が持ち出されることが多く、20世紀後半以降では最大の関税率、といった言われ方をすることも多い。しかしトランプ大統領は、「MAGA:アメリカを再び偉大に」という政策を掲げて、大統領に就任した人物だ。その時に念頭に置いている「偉大なアメリカ」は、数年前のアメリカなどではなく、19世紀のアメリカであったりするのだ。「ここ数十年、お前のような大統領はいなかった」と言っても、トランプ大統領が意に介さないのは、当然であろう。

繰り返すが、トランプ大統領の政策の是非を、評論家のように採点した後、のんびりとトランプ大統領の政策が失敗に終わり、トランプ大統領が反省をして政策を変更するのを、数年かけて待ち続ける余裕が、日本にあるかどうかは、よく考えないといけない。「トランプはバカだ、支離滅裂だ、つまり前例も何もないということだ、したがってトランプはやがて破綻して気まぐれを起こして政策変更する」という確信に基づいて、ただ座して待つ、という政策を採り続けるのだとしたら、そこには大きなリスクが生じてくるのではないか。よく考えたほうがいい。

すでに登録済みの方は こちら